Anotaciones de lectura sobre La nada vigilante

Para mí, leer la poesía o los ensayos de Armando Rojas Guardia (Caracas, 1949-2020) es avanzar con la luz de la mañana hacia una alegría precipitada. Nave de aguas que fluyen sobre la generosidad sin fin de los regalos, allí donde uno se detiene a observar algo que abre paso a la lectura como emoción trenzada con los milagros de los cinco sentidos, y aquellos dos que vienen por los lados de la escucha del alma. O las campánulas que abren las hojas para que uno advierta, en momentos felices, la épica de la existencia en clave de biografía en versos. Hablo, por supuesto, del entusiasmo que me suscita su palabra; esa tan apegada a su cuerpo y a los libros que siempre buscaba para satisfacer su infinita curiosidad en la aventura de sus viajes por el mundo y por el más allá. De allí traía reflexiones, poemas, aforismos, sentencias, y sonoridades sagradas reveladas en epifanías místicas. Eso sí, siempre hay en la suya, una escritura expuesta, arriesgada, comprometida con verdades que encontraba en los pozos de su compleja y apasionante travesía por las noches y los días de la vida y de las lecturas.

Este trabajo lo tenía pendiente y lo abordé de pronto por la necesidad de acercarme, por el lado de la poesía, de una gran poesía, a las nociones del vacío, de la falta, de lo perdido. Lo cierto es que a este libro lo adoro, incluso desde que el poeta comenzó a escribirlo y salió publicado en 1994, hace treinta años (La nada vigilante. Caracas: Editorial Pequeña Venecia). El poemario, además, está dedicado a mí, y he recibido siempre este gesto con orgullo, satisfacción y gratitud. Qué honor tan bello y agradable, que ahora quiero lucir como prendedor en la camisa de estos párrafos preliminares. Sobre todo, porque este libro es un compendio breve de saber sobre diversos y no fáciles temas, y libro que crece cada vez más con el tiempo que pasa, pues en esta medida podemos acercarnos a calibrar mejor lo que hizo este escritor fuera de serie, que expresó su vida y su tiempo como pocos.

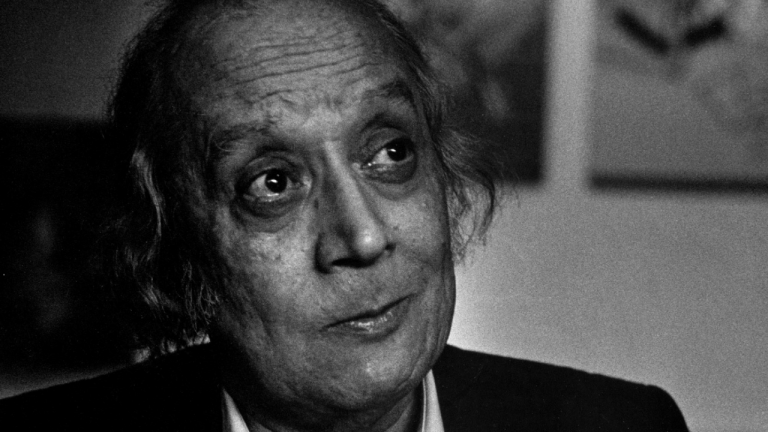

Fotografía: Pedro Ruíz

Aquí sigo una ruta muy personal de lectura de cada uno de los poemas. Además, me parece que quedó bien y siento alegría por esto. Como sabemos, el resto es suerte.

POEMA I

Espero al poema

como aguardo el placer al inicio de la cópula,

lentísimo, fértil.

Espero al poema atisbando su llegada

en el ápice mismo donde cruje

y levanta las alas.

Espero al poema adviniéndome,

pulsándome desde el vacío mental,

demorándose bajo la red de mis nervios

inmóviles como la página blanca

que me arde en los labios.

Espero al poema, su olor difícil

en la pulpa del deseo,

su ráfaga entre las grietas de la atención,

su pausa virgen que la letra goza.

Espero al poema con los ojos de mi madre,

ávidos desde la muerte.

En la estrofa inicial, vemos cómo el poeta introduce el primer movimiento del libro en una atmósfera donde el cuerpo y el placer están presentes por la vía de la cópula y lo fértil. Una apertura, además, donde la espera es lo principal de todo el poema. En este sentido, uno podría extrañarse de tal inicio cuando vamos a leer un libro sobre La nada vigilante, pero estaríamos equivocados, pues al seguir al poeta vemos que esta vía del cuerpo y del placer convocados como principios para dar con lo que es propio, es justamente el camino que tiene como sustento en la lidia por el poema que vendrá en esta experiencia límite, donde la palabra está amenazada por esa nada que el título anuncia desde el vamos.

En este sentido, el poeta apuesta por la intuición del cuerpo como posibilidad concreta de la creación, en cierta oposición a lo abstracto del pensamiento, a lo mental autonomizado. Y más que pensar se trata de sentir, de encontrar las palabras que expresen la sensibilidad de un momento específico, de una experiencia traumática particular de la que sabemos, por declaraciones suyas, que fue la que vivió después de una fuerte crisis psicótica, que lo llevó a una hospitalización de la que salió estable pero debilitado en varios aspectos, uno de los cuales fue la de su relación con las palabras, ya que hasta llegó en algún momento a temer que no escribiría más, pues la relación con lo simbólico podía anunciar una fractura prolongada o definitiva.

De este modo, la apelación al placer puede entenderse como convocatoria a lo vital, como compañía virgiliana en el descenso al infierno, ya que a pesar de estar afectada la creación misma por una pulsión destructiva que ha tomado mucho espacio, la pulsión de muerte, es la recolocación del placer y lo vital lo que busca el poeta para darle cara y darle rostro a lo que amenaza con callarlo para siempre, y con la intención de salir de ese territorio mortífero. El placer entonces como aliado en un enfrentamiento donde la muerte no disimula y marca con la mudez nadificante el predominio del sufrimiento en quien cree asomarse al fin del mundo (de su mundo de poeta). Escribe Alejandro Sebastiani Verlezza en su prólogo a la obra poética de Rojas Guardia entre 1979 y 2017 (El esplendor y la espera. Cuenca, Ecuador: Alcaldía de Cuenca, 2018), lo siguiente:

“Tal vez una de las más cruciales de las experiencias para el poeta sea la de asumir el silencio y las dificultades de la expresión. ¿Qué hacer cuando sus corrientes se trancan, el ritmo se corta, el verso se pasma, lo dicho queda a mitad de camino, trunco? Si ese silencio aparece, si el decir no puede soltarse, ni da con sus mejores salidas, aparece la sensación de esterilidad, pero también el esfuerzo de balbucear, lidiar, rogar, hasta dar con el no siempre posible destrabe. La poesía, desde este lugar, más que don, más que gracia, más que aliento jubiloso, se vuelve trabajo, faena (todavía más). Algo así puede palparse en La nada vigilante: el tono por momentos parece temblar y el lenguaje —lejos de ser «instrumento», vía de contacto y goce con el mundo— se vuelve imposibilidad: las palabras se vuelven mera cáscara, no hay chance de recargarlas y llenarlas de sentido, traducirlas a su propia lengua y circunstancia. Los murmullos se apagan. O dejan de oírse: es allí donde la nada, violenta, se instala. Es una visita sin fecha de partida. Su tiempo parece casi insondable. Pero la vía de Rojas Guardia fue intentar decirla, recorrerla y tensarla, darle rostro y sacar de la piedra silenciosa y hostil algún sonido. Es así una meditación sobre la imposibilidad: esa «nada» habla y cede territorio a la expresión (la espera del poema «en el ápice mismo donde cruje»). Así, decidido a meditar la no presencia de la palabra, brotaron de su misteriosa entraña veinte poemas”.

Por otro lado, el papel que tiene la espera en este primer poema, que podemos entender como poema introductorio del libro, es bien interesante. No es la espera que reflejaría la disertación filosófica de un poeta que cuenta cómo se relaciona en general con la poesía al momento de sentarse a escribir. No. Es una situación, la de la espera, que tiene una función estratégica. Vamos a intentarlo de este modo: el poeta está tomado por algo que lo nadifica y lo vigila, entonces, el terreno donde escribe está minado. “Espero al poema” es una frase que apunta al surgimiento de algo mientras parte de la pesada y angustiante sensación de la imposibilidad de escribir. Es una frase que se mueve entre dos aguas mientras hace tierra simbólica a la manera de quien juega billar a tres bandas.

Parte de cierta noción hipotética del poema que no vendrá, mientras el poema de hecho se está haciendo ante nuestros ojos. Es esto lo que luce estratégico, porque le da resultado, o sea, aquí no se obtiene lo que se quiere de una manera directa, pues lo directo es precisamente lo que está encraterado, perturbado, estremecido por el avance de aquello mortífero que le quita al decir del poema la buena racha, o sea: los imprescindibles puentes, encajes, sustituciones sucesivas de las palabras.

Más allá de las clausuras que encontró el poeta en relación con el hacer poesía y con el habla misma, en un momento muy complejo de su vida, donde la nada le hace temer la pérdida de la palabra creadora, e incluso la de la palabra mínima de la comunicación con los demás, el placer del cuerpo es la dirección que le parece apropiada, la intuición de lo posible entre lo real del silencio que lo enmudece terriblemente. Así lo escribe al iniciar su aventura con los tres primeros versos de todo el libro:

Espero al poema

como aguardo el placer al inicio de la cópula,

lentísimo, fértil.

Una espera del poema en función o desde la convocatoria al placer en una misma jugada de dados, pues se trata de una apuesta en el sentido de ir en una dirección ojalá que afortunada en medio de la tempestad, para ver si así logra darle forma a su deseo de no quedar sepultado bajo las piedras. Un deseo debilitado, descreído, disminuido, atormentado, bloqueado, pero deseo todavía.

Para esto, para avanzar por este sendero de lo posible, creo que hizo uso de todo lo que tenía a mano como reserva psíquica, moral, espiritual: paciencia, disciplina, trabajo, astucia, memoria del oficio, y la función de ese nombre del padre que, en su caso, eran los apellidos Rojas Guardia, que le venían los dos de Pablo, su papá (reconocido poeta que participó en los años treinta en la fundación del grupo literario Viernes), de quien asumió como herencia extraordinaria ese querer ser escritor y poeta desde muy niño (así se lo llegué a escuchar varias veces). Es decir, apeló a todo lo que tenía a mano para no quedar preso de la angustia y el silencio.

En la segunda estrofa leemos:

Espero al poema atisbando su llegada

en el ápice mismo donde cruje

y levanta las alas.

El enfoque está centrado en la atención a lo más mínimo, allí, en ese atisbo de anuncio donde algo original se manifiesta alado, con vuelo, con asomo de revelación y de espiritualidad religiosa. Un asunto muy propio en quien se formó mucho y bien para ser sacerdote.

En la tercera dice:

Espero al poema adviniéndome,

pulsándome desde el vacío mental,

demorándose bajo la red de mis nervios

inmóviles como la página blanca

que me arde en los labios.

Esto es primordial y lo encuentra en ese escuchar y estar atento a la génesis de la creación y sintiendo aún la presencia pulsante de aquello que el vacío mental no ha podido extinguir ni pulverizar: el brote arqueológico del poema como algo que necesita ser dicho. A esa espera de la realización del advenimiento, de llegada a ser de aquello que busca y sabe que está en él como madera fina, la considera como presencia que lo pulsa, lo palpa, lo tantea desde el “vacío mental” en que se encuentra, es decir, algo tangible, el poema, algo que subsiste en el naufragio, que logra colocarse en posición de novedad lograda a pulso, y de conquista de terreno que lo sostenga en la nada y el vacío.

Por otro lado, no se miente. Ese advenimiento del poema está entre la inmovilidad de la red estática de sus nervios adormecidos, y la falta de movimiento de la página blanca que le “arde en los labios”, que lo quema, quizás porque es una evidencia de la mudez en que se halla, de la imposibilidad de la escritura que le duele en la boca; y porque es un modo de manifestarse lo destructivo que padece a la hora de hacerle daño donde más le duele: en esos labios de una antigua fertilidad venida a menos que, además, ahora es llaga donde quema la mecha del vacío. Pero no se queda aquí en la chamusquina, el poeta avanza con lo que parece ser lo único dotado de movimiento entre el sistema nervioso y la página en blanco: el poema que adviene, que está en curso e incurso en mitad de lo imposible. Aquí está lo letal de lado y lado con toda nitidez, impidiendo el paso, trancando el paso, bloqueándolo con la estática fija de la inmovilidad. Pero el poema ha de colocarse (y de hecho se coloca) en ese fondo donde existe una reserva de placer al escribir. Reserva que el poeta defiende y convoca con terquedad para pisar donde le conviene, donde le va bien, donde es preciso y necesario.

En la cuarta estrofa escuchamos:

Espero al poema, su olor difícil

en la pulpa del deseo,

su ráfaga entre las grietas de la atención,

su pausa virgen que la letra goza.

Esta estrofa es bien compleja. El asunto es que el poema que se espera está en el enredo que se percibe en la dificultad de su nacimiento; dificultad registrada en y desde “la pulpa del deseo”. Un objeto en una trama conflictiva, en un deseo conflictivo, en un período conflictivo del poeta. Además, dos direcciones se puntualizan: una en desplazamiento, la “ráfaga entre las grietas de la atención”, y otra, la “pausa virgen”.

- Espera el poema, espera al movimiento en una atención agrietada. Pero lo espera, aguarda la dinámica de las transformaciones, es decir, espera ir más allá de la inmovilidad, gracias a la ráfaga que percibe muy dentro de sí.

- Espera asimismo la “pausa virgen [del poema], que la letra goza”. Una pausa que se puede entender, en tanto que pausa del poema, como detenimiento provisional del discurso, y también como un silencio donde además la letra goza. Pausa “virgen” es probable que sea en el sentido de pausa inmaculada, no tocada, no manoseada, no manipulada, pura, donde “la letra goza”, pues la letra puede estar aquí al margen del radio de lo destructivo, ahí donde es posible el placer, en esa pausa, en esa letra que goza en la franja de tiempo suspendido que la impureza no toca. Allí donde es posible volver a sentir, volver a pensar, y volver a escribir.

- Dentro o al lado de la dificultad del binomio poema-deseo ya señalada, como vemos, aparecen la ráfaga y la pausa. Pausa que es lentitud de movimiento y no exactamente la inmovilidad; pausa donde efectivamente hay silencio, pero no la mudez compacta que lo amenaza con callarlo definitivamente, sino es más bien un momento lento de silencio que permite, que posibilita, que le da curso a la continuidad.

¿Habla de la pausa virgen del poema como tiempo de reencuentro, de reconfiguración, donde la letra prehistórica del poema goza, porque hay placer allí al toparse de nuevo con el silencio fértil de la creación, en esas pausas que permiten seguir adelante gracias al trabajo que la atención supone? Es una posibilidad. Y la verdad es que, a todas estas, mientras el poeta, en esta parte crítica de su vida, está en el tres y dos del conflicto con la escritura, simultáneamente va alumbrando por dentro un poema en gestación, porque en todo este libro asistimos a un parto muy complicado, con el olor difícil del poema en la pulpa del deseo; entre ráfagas y pausas, y a veces con más avances y otras con más obstáculos.

- Permitamos que sea el mismo Armando quien exponga lo que considera como “La espera” en su hacer poético, y así afinamos más la lectura de sus versos. Me refiero a algunas palabras de las que escribió a propósito del título del libro que reúne su obra poética desde 1979 a 2017: El esplendor y la espera, publicado en Cuenca, Ecuador, 2018.

Dice Armando lo siguiente en un sentido general y propicio a lo que estamos haciendo: “El título del volumen condensa la tensión bipolar de mi espiritualidad, tal como ella se explaya en mi poesía: el momento extático, la reconciliación con el mundo y conmigo mismo, la luminosidad ontológica y existencial («el esplendor»), y el trabajo consciente y voluntario por aproximarme a ese momento, el esfuerzo de atención que busca merecerlo, la escucha que aguarda y atisba el rapto inspirador («la espera»)” [estas palabras están en un libro inédito de Rojas Guardia, preparado editorialmente por Alejandro Sebastiani Verlezza, que se llama Pensarios, integrado por escritos de ARG entre 2017 y 2020, que oscilan entre el ensayo y el diario].

En la estrofa quinta, la última de este primer poema, dice algo que al leerla sorprende bastante:

Espero al poema con los ojos de mi madre,

ávidos desde la muerte.

- Puede leerse esto como la confianza ilimitada que sintió el poeta en el cariño y el reconocimiento de la madre hacia lo suyo, hacia su vida y sus creaciones. Y que, desde la muerte de ella, esa confianza no solo sigue acompañándolo, sino que también su potencia se ha incrementado y es parte de él.

- Sin embargo, la sorpresa que experimentamos no es esta exactamente, pues eso de mezclar los ojos de la madre con la avidez y la muerte es una frase muy densa, que abre el panorama del sentido en diversas vías.

- Lo cierto es que el poema coloca en lugar decisivo a la madre, a los ojos de la madre hechos suyos (“espero al poema con los ojos de mi madre”), en tanto figura que encarna una apetencia, una avidez, un deseo, que probablemente sea aquello que le da el sí final a la salida del poema: el impulso materno que lo acompaña siempre con una fuerza donde esos ojos parecen estar vivos, incluso después de la muerte de ella, y que él reconoce como aliados y proclives a los mejores resultados de su faena.

- De algún modo también asume con fe el lado femenino que viene por lo materno para avanzar (para ponerse en movimiento) con esos ojos en medio del estancamiento y del vacío mental en que se encuentra.

- En fin, desde aquí, desde la perspectiva del poema I, la espera, entendida como la entiende él, viene a ser un elemento fundamental del modo de activar la vida en riesgo de quedar avasallada por la mudez y la muerte. Esta espera puede muy bien funcionar para todo el libro si la entendemos como introducción poética al poemario entero.

- El poema que se llama “La espera” y se encuentra en su libro “El esplendor y la espera” (del año 2000), es importante recordarlo, ya que, entre otras cosas, dice que el poeta siempre regresa:

a la oquedad silente, matriz virgen

anterior a todo alumbramiento,

quieta atención de escucha minuciosa

siempre erecta ante la puerta que ha de abrirse

cuando la disponibilidad sea tan completa

como la muerte misma, ya desnuda.

POEMA II

El poema imposible

me desgasta de antemano.

Deletreo sus sílabas sin saberlas,

dispuesto solo a un aire diáfano

moviéndose en mi boca para nadie.

Tanteándome roto de palabras,

voy dejando que crezca en mi costado

un florecimiento de mudez

donde rebrille la atención inmóvil.

Está hueca la voz

como un nombre de cadáver

pudriéndose en el centro de la página.

Pero me acostumbro al jadeo,

a la ronca lisura.

Nada hay detrás del pensamiento,

nada en estas metáforas,

apenas la exacta vigilia

para otear cómo brota inalcanzable

el cactus del poema.

Este segundo poema es semejante a una radiografía del inmenso malestar que padece el poeta frente a lo nefasto que se le aproxima por dentro con la intención de callarlo. Aquí señala su propósito como la escritura del poema imposible que, antes de abordarlo, lo desgasta. Comienza a deletrear sílabas dentro de una transparencia atmosférica que no va más allá de sí. Las sílabas están colgadas de su boca, sin vía que les permitan hacer contacto con alguien, al modo en que las sílabas de un loco silban para él solo.

Al ver el mundo, su mundo desde aquí, desde la altura de este poema donde él se palpa “roto de palabras”, también ve y sabe que coquetea con el mal al apuntar “voy dejando que crezca en mi costado/ un florecimiento de mudez”, tal como crece un encanto en el mal presagio, ya que está presente un dejar hacer a lo peor que se traduce en darle luz verde a lo nadificante, allí “donde rebrille la atención inmóvil”. Y esto es inquietante, ya que se convierte en germinador de silencio, de un silencio alienante, no del fértil, como una apuesta a que “rebrille la atención”, pero la “inmóvil”. Siendo esta una tercera inmovilidad, a saber: el sistema nervioso, la página en blanco y ahora la atención. Es un cuerpo psíquico y físico en dirección a la parálisis.

Por la dureza del tono y lo que dice, a veces parece que la pelea está perdida. Perdido el poema imposible que le haría frente a la mudez que lo sigue y lo trastorna. Perdido el poeta en una lidia con la muerte que lo asedia por todos lados, que le gana terreno, lo chupa, lo seca, lo silencia, lo desgasta, le resta virtudes intelectuales y sensibles. En eso está cuando de pronto halla no un cadáver, sino el nombre de un cadáver que se pudre en el corazón deshidratado de la página que lo condena, y él, el poeta, se limita a constatar la vacuidad de lo que acontece:

Nada hay detrás del pensamiento,

nada en estas metáforas,

apenas la exacta vigilia

para otear cómo brota inalcanzable

el cactus del poema.

Aquí se unen por primera vez la nada que lo invade con la vigilia, la suya en este caso, y ambas le dan título al libro con la nada que vigila, la nada vigilante. Asimismo, ver los dilemas de este libro es por momentos estar también ante las grande incógnitas del lenguaje y de la muerte de las cosas. Escribió Alejandra Pizarnik:

¿Si digo agua, beberé?

¿Si digo pan, comeré?

Versos que estremecen la existencia en el contexto de lo verbal, con una acústica en las palabras que vuelve alcanzable la perforada ontología del existir (“hueca la voz”, dice el poeta), por el uso de lo que nos caracteriza como seres parlantes. Y entonces, apenas queda la vigilia para contemplar lo que le pasa en el poema a un símbolo de la aridez al convertirse, además, en distancia, soledad, suspiro y seca lejanía.

Es de alguna manera palpar muy de cerca esa nada que somos todos, que nos ciñe y nos rodea.

POEMA III

La lucidez desierta

no accede a la palabra.

Pernocto nadie

en su tuétano mudo.

Voceo un grito, uno solo,

contra las piedras de mi garganta,

inarticulado estupor reptando

hasta estallar vacío.

Demoro el inútil vocablo,

pero la nada en vilo

que ensordece al texto

me obliga a escribir.

La primera estrofa se las trae. En cuatro versos resume demasiadas cosas que sabemos le interesaban al poeta, pues de ellas habló y escribió bastante. Dice así:

La lucidez desierta

no accede a la palabra.

Pernocto nadie

en su tuétano mudo.

Es una constatación de donde parte el poeta: la ruta de la autoconciencia, de la autocrítica, no es el camino idóneo para recuperar la voz, pues esa lucidez, dice el poema, está muy cerca del desierto del que quiere tomar distancia, pues por ahí “no accede a la palabra”. Aquí quiero escuchar a Armando en la sustanciosa conversación que sostuvo con el ensayista y pensador Jonatan Alzuru, que forma parte de un importante libro de este sobre el poeta (Oscura lucidez, Armando Rojas Guardia, publicado en Caracas por bid & co. Editor, en 2013). Escuchemos al poeta reflexionando y dándole un rodeo a esto de la lucidez:

“J. Habíamos acordado hablar del tema de la locura. Te leo esto que señalas en tu libro de ensayos el Caleidoscopio de Hermes, de 1989:

(…) He tardado años en darme cuenta de la importancia que ostenta la escritura literaria en el despliegue y maduración de la vida interior; importancia que está en relación directamente proporcional a la densidad simbólica (danza de lo imaginario) que esa misma escritura, asumida como vocación, explaya en el «alma» del sujeto que la ejerce (…).

J. Empiezas una relación entre la escritura y la vida interior; y fíjate, que cosa tan interesante que, en El dios de la intemperie, tu primer libro de ensayos (1985), das cuenta a qué se refiere la experiencia interior para ti, y dices:

En la experiencia interior la lucidez y la locura son las dos caras de la misma relampagueante moneda. Nadie puede ser radicalmente lúcido –«hasta el punto de morir ciego», como dice Bataille– sin optar de alguna manera por un cierto insomnio de la conciencia cuyos límites bordean la locura”.

J. Lucidez y locura escribiste antes, ¿qué piensas hoy?

A. Pues sí. Creo que puedo decir con alguna certeza que –como dice Picón Salas acerca de sí mismo– yo le he pedido a mi obra solo una norma para ser cada vez más avisado, cada vez más tolerante y cada vez más libre.

Más avisado, es decir, supremamente consciente de mí y de mi entorno; más tolerante, es decir, no solo la radical capacidad de autocrítica sino un talante de benevolencia hacia cualquier tipo de opinión, incluso contraria a aquello que yo pienso; y más libre, sí, una omnívora capacidad de autotrascenderme, de no estar preso de mi condicionamiento, sino con la suficiente distancia de ello para no sentirme esclavo de nada y de nadie.

Esa norma a la que le he pedido la capacidad de ser más avisado, más tolerante y más libre, es el fruto precioso del ejercicio literario tal y como yo lo concibo. Justamente ese ejercicio literario es también producto, fruto de lo que Bataille llamaba la experiencia interior y lo que se conoce como tal en la gran tradición mística occidental.

Yo digo en ese párrafo que leíste en segundo lugar, que en la experiencia interior la lucidez y la locura son dos caras de la misma relampagueante moneda. ¿Por qué? Porque no se puede optar por la lucidez radical sin bordear la locura. Vincent van Gogh, aparentemente alucinado por la psicosis, le escribía a Theo; a veces tengo una terrible lucidez, lucidez de la que dejó huella en sus cuadros, sobre todo en los últimos. Los últimos cuadros de Van Gogh son los cuadros de los pastizales ondulantes, de los cuervos agoreros, del cielo ardiente, ¿no? Es el paisaje de la lucidez absoluta y también, el paisaje de la locura cercana. Entonces, siempre que pienso en mi vida interior, en mi experiencia interior, trato de recordar la experiencia interior de Van Gogh para entrar en calor y para saber de qué se trata eso de la experiencia interior y del arte como fruto de esa experiencia”.

(…)

“J. Yo creo que genialmente pones a dialogar dos ámbitos que en Occidente, o más bien en la modernidad, han planteado una separación casi de exclusión: el mundo de la locura y el mundo de la razón. La matemática, la física, los bancos, las monedas, y ese mundo del artista, de los locos, como que no dialogaran. Sábato, en Sobre héroes y tumbas, procura una imagen que me gusta mucho, esa donde Fernando Vidal Olmos va caminando, entra al subterráneo y arriba están los bancos, las escuelas de física; y abajo están los preservativos, la sangre; eso que Nietzsche rescata, el «cuerpo», a propósito de aquello de Pascal: “de qué es capaz mi cuerpo”.

“Creo que la conversación entre razón y locura, es una conversación, a mi juicio, estigmatizada desde la lógica médica, y también dejada a un lado, incluso, desde la lógica religiosa, ¿tú te imaginas a un San Francisco de Asís?, un loco absoluto con una lucidez también absoluta. Lo que llamo una «oscura lucidez».

Y el poeta responde lo siguiente:

“Es que básicamente, la modernidad, al instaurar el predominio absoluto del valor de cambio sobre el valor de uso ha creado una verdadera eidosfera [una esfera de ideas y creencias] donde los objetos pierden entidad, peso específico y consistencia para transformarse en mera mercancía intercambiable. Y esa instauración del predominio del valor de cambio sobre el valor de uso ha generado una relación abstracta con el cosmos, porque no hay nada más abstracto que el dinero. En segundo lugar, la modernidad también ha instaurado lo que algunos tratadistas llaman: el hechizo de lo mental; es decir, el predominio también absoluto de la autoconciencia. Ni Edipo, ni Antígona, ni Orestes son personajes autoconscientes en la medida estrambótica en que lo es Hamlet. El mundo en la modernidad se transforma en el escenario cada vez más avasallante, cada vez más evaporado, de esa avasalladora autoconciencia. Entonces tenemos una carga doble frente al mundo, la relación abstracta con él y una relación con el mundo mediada por el hechizo de lo mental, no tenemos relación emocionalmente directa con la carne material del mundo, ese es el fruto de varios siglos de modernidad”.

Estas reflexiones de Armando sobre la lucidez me parecen significativas y necesarias para avanzar con la lectura del poema III, ya que comienza justo por eso de:

La lucidez desierta

no accede a la palabra.

- Aquí, en el poema, el poeta no filosofa en versos.

- Más bien, aquí lo que parece que hace es tomar distancia del camino de la lucidez considerada como el paradigma del saber, como la luz contrapuesta a la oscuridad. La autoconciencia sobre otras zonas constitutivas de lo humano (la poesía, el erotismo, la religión, la piel, la sangre); la abstracción universalista sobre los accidentes singulares de la materia, del alma sobre el cuerpo, del valor de cambio sobre el valor de uso.

- Todo esto, no por un método cognitivo de acercamiento a las cosas y a uno, sino por la intuición de que es otra la vía de recuperar el sentido que siente perdido, la pérdida que siente en aumento, aquello fundamental que está en falta.

- No es una reflexión filosófica, reiteramos, como estructuración conceptual del pensamiento, sino la experiencia de la poesía como recuperación de la otredad y la recuperación también de sí, por la ruta de lo más cercano y habitado, no el desierto de las abstracciones, sino la materia, parece decir, de la carnalidad sustantivada que busca y siente en riesgo.

- Entonces el acceso a la palabra no es a través del pensamiento aislado, solitario, autoconsciente, esclarecido.

- Es más bien por los oscuros lados del poema que se da a la búsqueda del sentido y de la forma, por el sendero de la materia verbal y lo secretos de la transustanciación poética en la sensorial escala polifónica de las palabras.

A continuación, escribe:

Pernocto nadie

en su tuétano mudo.

Ese tuétano sin voz, ese centro de ausencias, en esa médula deshabitada donde pernocta, donde pasa la noche más oscura del espíritu, puede entenderse de varias maneras:

- Como un instalarse en nadie, más acá o allá del ego, del yo y sus facultades raciocínicas, es decir, de eso que a lo mejor impide o que está impedido e impidiendo el decir.

- Como un quedarse (a consecuencia de la ubicación prioritaria en los predios de la lucidez) en el nadie como nada del ser y en la imposibilidad de la palabra, a causa de ese desierto de la lucidez.

- O como una constatación del resto positivo que le queda de la devastación: ese ser nadie en la mudez, que significa estar sin pose, sin tanto atuendo de palabras, sin tantas mentiras.

- O solo eso: la confirmación de ser nadie, de no ser algo más que mudez en la nada ontológica donde está.

- Es decir, nada y ausencia donde recupera, además, desde el vacío, desde la nadificación, el impulso del deseo.

Escuchemos la siguiente estrofa:

Voceo un grito, uno solo,

contra las piedras de mi garganta,

inarticulado estupor reptando

hasta estallar vacío.

Del fondo de lo inarticulado surge este grito, grito único que encuentra y da cuenta de la intensidad que lo atormenta y sale, por el pedregal de su garganta, “hasta estallar vacío”. Pensamos que no es poco lo que encuentra, pues ni tan vacío es el estallido del grito, ya que ahí se deja oír una especie de respuesta expresionista al trastorno general que lo consume. Y aquí el grito sería equivalente a una luz desesperada en el abismo.

Este binomio quiero subrayarlo: “el grito” como respuesta a, desde, por, en el “vacío”.

Ahora sigamos:

Demoro el inútil vocablo,

pero la nada en vilo

que ensordece al texto

me obliga a escribir.

Esto es curioso, y está vinculado con lo inmediatamente anterior, pues uno está tentado a decir que el poeta demora a conciencia el vocablo, “el inútil vocablo”, la escritura en el papel, ya que duda del proceso y de su fin, de lo que puede alcanzar. Y asimismo dice: “la nada en vilo/ que ensordece al texto/ me obliga a escribir”. Una nada en vilo no es una nada absoluta, y estar “en vilo” es estar a la expectativa de algo, en riesgo de algo, inquieto por algo. Es decir, surge acá una nada expectante; una nada que no es solo falta pura y ausencia; una nada que a la par de ensordecer al texto, ¿de vaciar al texto de sentido?, también lo mueve, pues dice que esa nada “lo obliga a escribir”, lo causa a no dejarse llevar por el ensordecimiento general. Esa nada lo mueve.

Puede que no se trate solo de una nada, sino de dos. O la nada en dos sitios distintos: aquella desde donde se nadifica la voz del texto al convertirse en palabra que no escucha, en texto sordo, en texto a medias, que al estar desprendido del otro y desprendido de sí en la extrañeza enajenante, queda como en el limbo; y aquella que es un otro lado de la nada, el que lo impulsa a escribir, ¿a gritar, como en Munch, el horror, la desesperación?

A lo mejor es como escribió textualmente: “Voceo un grito, uno solo, contra las piedras de mi garganta”. Me refiero a ese grito abriéndose paso y dejando una grieta sonora como marca intensa y clara en el papel, cuando se creía que era imposible dar cuenta de cualquier cosa.

POEMA IV

Para decir la ausencia del poema,

su centrífugo ardor sobre mi espalda,

planto el texto como un cero,

una sola cifra invertebrada

donde este silencio que me ahueca

rebota en las palabras por instantes

y permanece intacto.

¿Por qué insiste la letra minuciosa

en tercas servilletas, en cuadernos,

en papeles mugrientos y fugaces?

Solo sé que al huir deja el poema

un rastro de fiebre que pulula

en los labios inmóviles, esta huella muda

empeñándose aquí, sobre la página.

Vienen ahora a incorporarse al binomio de la nada y el vacío, nociones tales como la ausencia, el cero, lo ahuecado y la huella muda. ¿Qué tienen en común? En un sistema de oposiciones tendríamos el ser y la nada, lo lleno y lo vacío, la presencia y la ausencia, ¿la serie que se inicia a partir del uno y por otro lado el cero-cero?, lo entero y lo hueco, la huella muda y la huella parlante.

Veamos:

- El poeta quiere crear algo que encare la ausencia del poema, ese poema que no termina de escribir, el que no viene, el que no está. Poema que percibe como señal de “ardor” en el cuerpo, como algo que quema con un ardor que no es una candela aislada sino un “centrífugo ardor sobre mi espalda” (centrífugo, que tiene centro y se expande en torno de él como una galaxia).

- Diríamos que, a falta del sol, a falta de algo en la mente, a causa del vacío y de la nada, lo que hay es ardor, dolor, sufrimiento en esa espalda que soporta la pena como si fuera el verdadero mapa astral de lo que queda.

- Él escribe lo suyo, no como quien siembra una planta, sino como alguien que sospecha que en verdad lo que hace es un cero inservible, fútil, insignificante, que es una cifra sin vértebras, sin columna, sin esqueleto, donde aquello que lo ahueca se convierte en eco de una ausencia donde el silencio “permanece intacto”. Lo máximo que logra es que rebote un poco esa ausencia de sonido y de letra, y así, que diga algo, aunque sea un poco torpe, de lo que le pasa, de lo que lo arrasa y se lo lleva.

- Después hace esta pregunta: “¿Por qué insiste la letra minuciosa/ en tercas servilletas, en cuadernos,/ en papeles mugrientos y fugaces?”, cuando parece que no va a poder llegar a término con el escribir, y lo que hace está muy cerca de la pura dispersión y la nadería.

Responde de este modo:

Solo sé que al huir deja el poema

un rastro de fiebre que pulula

en los labios inmóviles,

esta huella muda empeñándose

aquí, sobre la página.

Dice el poeta que al fugarse lo que escribe por la lesión que padece, a causa del vacío y de la nada; esa lesión que nadifica lo que hace, debido a ella vuelve a sentir en los labios eso que lo quema. De acuerdo a lo que hemos leído en este libro, ese intentar decir el poema imposible puede leerse como testimonio de la lucha por la conservación de la palabra, y de la imaginación, en medio de una crisis psíquica severa; y pensamos que puede leerse, asimismo, como el desafío de todo poeta al momento que escribe y siente el afán de querer alcanzar cierta plenitud o totalidad satisfactoria en el encuentro paradigmático del decir con el objeto que persigue , y este poeta hipotético lo que halla es el desconcierto de la ausencia, el vacío, lo ahuecado, la carencia de algo que hace no viable que las cosas encajen de una manera ideal en la escritura del poema, sino, más bien, que en la poesía parece que también algo falta o algo sobra, y se percibe eso que no está y que no se logra decir nunca. Creo que este es un excelente momento para escuchar a Rubén Darío:

Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo,

botón de pensamiento que busca ser la rosa;

se anuncia con un beso que en mis labios se posa

el abrazo imposible de la Venus de Milo.

Adornan verdes palmas el blanco peristilo;

los astros me han predicho la visión de la Diosa;

y en mi alma reposa la luz como reposa

el ave de la luna sobre un lago tranquilo.

Y no hallo sino la palabra que huye,

la iniciación melódica que de la flauta fluye

y la barca del sueño que en el espacio boga;

y bajo la ventana de mi Bella-Durmiente,

el sollozo continuo del chorro de la fuente

y el cuello del gran cisne blanco que me interroga”.

Qué hermosa experiencia la de escuchar a este poeta nicaragüense. El clima musical de Darío le imprime esa sonoridad de magia y de tiempo melódico a su poema, pero lo real es que ese maestro nos dice que no puede (a pesar de toda la sabia arquitectura que consta en la historia de la literatura sobre su estilo ejemplar y único, de lo que tantos han afirmado de su irrepetible dominio de las formas), dice que no le es posible dar cuenta de una forma que no encuentra su estilo y se evapora, se va en fuga y huye siempre, porque podemos idear que la poesía se propone una encarnación o conjunción utópica que se convierte en la crónica de un fracaso, pues se aspira a un decir de los decires, que no se logra nunca por aquello que está en la base de las palabras: la ausencia, la nada, el vacío, que a su manera le dan linaje de forma a la irreprocidad constituyente de lo humano.

Desde este punto de vista, el poeta Rojas Guardia nos ubica con su libro frente al dilema de la creación poética y el tema de la ausencia en las palabras, al tiempo que da cuenta de cómo da vueltas alrededor de ese agujero que lo amenaza y que en etapas de crisis psíquicas crece desproporcionadamente. Es el desafío del poeta frente a lo que no se puede decir y que lo diga él mismo con sus magníficas palabras, esas donde pone todo su esfuerzo al intentar expresar lo que no se puede expresar, porque esa nada, ese vacío, esa ausencia están, asimismo, no solo allá y vienen hacia acá, sino que están en las palabras mismas:

“Solo sé que al huir deja el poema/ un rastro de fiebre que pulula/ en los labios inmóviles,/ esta huella muda empeñándose/ aquí, sobre la página”. Siempre Armando, hermoso entre los límites, con su fuerza de hallazgo y dramatismo.

POEMA V

Yo aguardo al animal dormido.

Mientras los otros trabajan lo discierno

moviendo sus patas livianísimas

contra mis sienes ahuecadas.

Se alimenta del ocio que me atonta.

Sus ojos son relámpagos lejanos

ardiéndome en la punta de los dedos.

Su piel es mi voz centuplicada.

y causa sangre su pezuña fría

helándome el esfuerzo. Lo vigilo.

Mientras los otros yacen o copulan

cebo la trampa del papel

bajo la lámpara neutra, distraída.

Estudio la forma de amansarlo

con un golpe de luz sobre mi frente,

una imagen capaz de sostener

la inocencia cabal de su estatura.

Remuevo símbolos sagrados

para atraerlo al centro de esta hoja

blanca de esperarlo. Mitos sonoros

fraseados por el ritmo del lenguaje

intentan acunarlo levemente…

Pero el animal desaparece

justo en el instante de apuntarlo

con la palabra artera y su veneno.

El olor perseguido se anonada

cuando flota ese pálpito que extingue

la escritura en su límite preciso.

La idea es ya una horma para nadie.

Mi voz retrocede en la garganta.

La trampa está rota para siempre.

En la distancia frágil de la página

el animal es rastro, solo fuga:

cuaja entonces inútil el poema.

Este poema quizás sea la tarea de darle un cuerpo a aquello que lo vigila, corroe, ahueca, inmoviliza, desgasta, enmudece.

- ESO tiene cuerpo de animal. Él lo espera. Kafka de algún modo está en la escena.

- En el día, cuando los otros trabajan, él está en esto para enfrentarlo.

- Abro un paréntesis. (En esto podemos entender también que, para él, el poeta ARG no trabaja, no sale de la casa como los otros, él está “en” el poema, “con” el poema, “detrás” del poema. En realidad, esta visión está en sintonía con la opinión de una sociedad en particular, la nuestra, que tampoco es tan exclusiva en este sentido, donde el trabajo del poeta, el exigente trabajo del poeta, no se considera tal, porque sencillamente no se lo valora, porque sencillamente no se lo entiende. Y los poetas viven, como lo hizo Armando buena parte de su vida, de la gracia de Dios y de las amistades, en el mejor de los casos. Pero volvamos al poema, pues esto de la sociedad y la poesía es un temazo que resumió muy bien José Ignacio Cabrujas, cuando afirmó que en Venezuela el arte es la guinda de la torta, y eso es verdad y de qué lamentable manera.)

- El ambiente del poema es de caza. Hay tensión.

- Comienza a ubicarlo y lo primero que dice es: “lo discierno”, y lo que discierne son las patas del animal contra sus sienes huecas.

- Es inevitable pensar en la asociación, en el marco trágico en el que estamos, con el tiro en la sien. Y eso de la sien hueca es un asunto significativo, pues las sienes por lo general están cargadas de sangre, se las ve fácil en la cara, incluso es un sitio bueno para tomar el pulso. Es decir, las sienes brotan y aquí están huecas, los latidos están huecos, la palpitación vital está ahuecada.

- El poema dice que ESO se alimenta del ocio del poeta, del ocio que lo atonta. El ocio, por otro lado, tiene que ver con una contraparte del trabajo, con un tiempo libre. Pero aquí ese ocio está vinculado con el atontamiento, esun tiempo apto para la pérdida de condiciones intelectuales, un desgaste en la comprensión simbólica de la vida.

- “Sus ojos son relámpagos lejanos/ ardiéndome en la punta de los dedos”. Aunque lo tenga cercano, no puede ver los ojos del animal; lo que percibe son descargas eléctricas, “relámpagos lejanos” que vienen también por la vía de la herida, de la dolencia en el cuerpo, de lo que arde en la espalda, en los labios y ahora en los dedos.

- No ve los ojos: los siente encima, los siente brotar a cada rato y en diferentes partes de la anatomía de la persecución y del desastre.

Ahora tenemos una trilogía de versos: “Su piel es mi voz centuplicada./ y causa sangre su pezuña fría/ helándome el esfuerzo. Lo vigilo”. La piel del animal es la voz misma del poeta, pero maximizada cien veces. O sea, que él es parte intrínseca de lo que lo mina por dentro, con una voz en posición de autoataque, y es la voz suya aquello con lo que también se enfrenta. Una voz que es una piel, ¿y qué hay debajo de esa voz centuplicada?

- Por otro lado, es un animal de pezuña, y esto lo relaciono, en alguien como Rojas Guardia, tan lector y conocedor de la Biblia, con un pasaje de la Biblia: “Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comerán. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos: el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto; los tendréis por inmundos”. De lo que podemos pensar que el animal que encuentra Rojas Guardia debe ser un animal religiosamente inmundo.

- También, esa “pezuña fría” le detiene el esfuerzo, lo congela, lo inmoviliza.

Luego se detiene en su plan estratégico nocturno, mientras los otros duermen o copulan, “cebo la trampa del papel/ bajo la lámpara neutra, distraída”.

- Él planifica y trama con astucia una trampa de papel para embaucarlo bajo una lámpara que,

- primero, está como dispersa, sin mucha atención, “distraída”, y segundo, no toma partido por ninguno, aunque lo ilumina, permitiéndole la forma de neutralizar al animal “con un golpe de luz sobre mi frente,/ una imagen capaz de sostener/ la inocencia cabal de su estatura”.

- Es cuando la luz de la lámpara pasa a ser una luz suya, aquella con la que pueda dar fin a la angustia de lo otro con una metáfora que surja de él con la fuerza suficiente para ponerle límite con una imagen, esto es tan interesante como extraño: “capaz de sostener la inocencia cabal de su estatura”.

Y avanza hacia la parte final del montaje que ha elaborado: “Remuevo símbolos sagrados/ para atraerlo al centro de esta hoja/ blanca de esperarlo./ Mitos sonoros fraseados por el ritmo del lenguaje/ intentan acunarlo levemente…”.

Y escribe el poeta: “Pero el animal desaparece/ justo en el instante de apuntarlo/ con la palabra artera y su veneno”.

Entonces lo que viene es la fuga. Ya nada sirve de lo diseñado y finalmente “cuaja entonces inútil el poema”. El poema que quería de algún modo lo escribió, el del fracaso, ahí está escrito, pero el animal escapó de la flecha de las palabras. Y esto da lugar a pensar que logró lo que quería, la escritura del poema, este es su triunfo, pero no alcanzó lo que deseaba: matar al animal “con la palabra artera y su veneno”. Es decir, que sigue vivo y tan presente como acostumbra.

POEMA VI

Risible, me distraigo

con el secreto de ser nada,

atesorando huecos

que relucen, precisos,

en lo blanco.

Suelto como un abandono,

ausculto pasos de paloma

al ras del corazón

y miro crecer la hierba anónima

entre mis huesos blandos.

Desalojado, me desfondo

cada vez más horizontal,

estiércol vivo

pateado por densas multitudes

sobre el subsuelo flojo.

Fecundo una flora resonante

que no me es dado alcanzar

mientras me pudro.

Así el poema.

Comienza el poema haciendo referencia a una risa que resulta de una especie de pacto con la adversidad a la que confronta para salir del vacío. “Risible,/ me distraigo/ con el secreto de ser nada”, permite dejarse estar con una risa en esa nada que lo envuelve y lo saca. Es un poco el estar cansado de la pelea, las ganas también de no pensar ni sentir cómo resistir a las fuerzas de la inercia, del abandono: “Risible, me distraigo/ con el secreto de ser nada,/ atesorando huecos/ que relucen, precisos,/ en lo blanco”. Se deja estar en el despojo, y al mismo tiempo contempla esos huecos, los atesora, los colecciona, los junta por el efecto de luz contra lo blanco. Es decir, el poeta está allí, siguiendo su pista en la belleza seductora de la impresión visual que capta o lo capta. Y le da risa esa función de poeta en medio de la nada y unos huecos vacíos.

En la segunda estrofa siente una soltura al separarse de la pugna, del conflicto, como quien entrega el cuerpo a aquello contra lo que no se puede. “Suelto como un abandono/ ausculto pasos de paloma/ a ras del corazón/ y miro crecer la hierba anónima/ entre mis huesos blandos”. En el campo de su interioridad, la entrega se da hasta un punto. Algo muy suyo surge en él cuando atiende, cuando está atento, cuando ausculta. Y en este contexto advierte lo que podría ser una presencia religiosa en forma de ave, o de buen augurio, pero se impone la descomposición fatal en marcha al observar en la cercanía de la hierba, la blanda debilidad de su sistema óseo, el mismo que pronto ha de reintegrarse a la tierra.

En la tercera estrofa leemos: “Desalojado, me desfondo/ cada vez más horizontal,/ estiércol vivo/ pateado por densas multitudes/ sobre el subsuelo flojo”. Aquí se viene abajo con el desalojo y el desfondamiento como mierda que los demás pisan. Allí se pudre, y de allí surge también una flor. Una flor de puro resto en esa entrega que parecía última, donde se descompone y desintegra. Una flor de retoño que es como un poema en el desmadre. “Flora resonante” que le resulta “inalcanzable”, por cuanto no depende de él al no poder hacer algo con ella. Ahora, del poeta lo que hay es ese terreno donde se escuchan en el aire unas letras que componen, en este momento, lo más real de su poesía: un silencioso epitafio.

POEMA VII

El sol vacío de la mente

se explaya sobre la arena fría.

Es redondo el silencio

en torno al eje completamente inmóvil.

Un párpado abierto

deja ver las pupilas dilatadas,

el ojo blanco, ciego, innecesario.

Baila el tedio su monodia ingrávida.

La playa del sentir está desierta

bañada por el oleaje sucio

de imágenes opacas y convexas.

Rebota la palabra sin nadie que la atrape.

El cuerpo estorba al alma a fuerza de pedirle

un insinuarse solo, un gesto vago,

una idea que fulja de repente

moviendo la sangre en las arterias.

El cerebro cuaja hielo entre sus pliegues

y en el rostro se ahonda una galaxia

de tristeza mineral. Rostro clavado.

Afuera el entusiasmo bate alas

contra el cristal esmerilado.

Pero el adentro es neutro y me respiran

la vigilia parada, el resto de la espera.

Hay aquí una sola estrofa, un apretado universo de versos que inicia con ese importante: “El sol vacío de la mente”. Tal vez no solo es que no está el sol, es que la mente además de oscura está vacía. No hay un orden en el sistema solar. Sistema que tiene que ver con el funcionamiento en general del cuerpo humano, y en particular se refiere a un vacío en cuanto a lo que nos caracteriza como seres. “El sol vacío de la mente”, habla negativamente tanto de lo simbólico como de lo imaginario, en tanto dimensiones desde las cuales elaboramos la vida, la asimilamos y transformamos, les damos nombres e imágenes a las cosas y construimos un mapa con el que pensamos y nos orientamos. Al estar esto vaciado, no hay manera de poner diques, drenajes, límites a lo que sobreviene, llámese lo real o la nada como lo que nos avasalla y somete por fuera y por dentro.

Así, el sistema tiene el eje fuera de sí, y “se explaya sobre la arena fría”, al modo de una disertación o poetización que no hace nada, que no logra nada más que regarse sin ton ni son sobre “la arena fría”. Y hay que imaginarse lo doloroso y desconcertante de esta circunstancia en alguien como él, que ha sido hasta ese momento de crisis, una red no solo eficiente sino un modo brillante de entender al mundo, el modo de él, del poeta y filósofo Armando. Una arena, una playa, un mar que no es, además, el del Caribe, la playa tropical de estos lares. Es el mar frío de otro mundo (¿el de la Antártida interior?), el mar de la ausencia, del abandono y de la pérdida. Es esta la “atmósfera metafísica” a la que refiere y aborda en su ensayo Principio de incertidumbre. Encontramos en el poema la atmósfera de ese Otro que se afinca en lo enajenante por el predominio de aquello que no se puede detener, poner en pausa, pues se ha instalado como desorden, somo sol sin sol, como mente sin mente, como nada. Este sol vacío de la mente, esta desorientación, este extravío del lenguaje, del mundo, de la vida, es lo que considera Armando cuando le dijo a la poeta Blanca Elena Pantin: “Yo viví la nada interior… El estado de insensibilidad era tan gigantesco que me costaba, incluso, el lenguaje oral. Una conversación entre amigos para mí era un trabajo arduo. Nunca imaginé que pudiera llegar a esa especie de vacío mental que me deslumbró por dentro” (ver: https://cuartaprosa.com).

De este modo, “El sol vacío de la mente”, o la imposibilidad de elaborar el decir oral y escrito, es lo que puntualiza la vivencia de “la nada interior”. La nada como producto del vacío.

Por otro lado, en lugar de la algarabía de la gente y los pájaros, aquí “Es redondo el silencio en torno al eje completamente inmóvil”. No hay bulla ni rotación ni traslación ni astros, y el centro tampoco se mueve. Nada se mueve. Surge, sí, un “ojo blanco, ciego, innecesario”.

Además, “Baila el tedio su monodia ingrávida”. Es el fastidio, la negación del baile como afirmación, es más bien el baile de las marchas sepulcrales, de los oficios fúnebres, del duelo.

“La playa del sentir está desierta/ bañada por el oleaje sucio/ de imágenes opacas y convexas”. Las sombras crecen. La mancha, en cada verso que pasa, se apodera de más terreno, de más cuerpo, lo hace suyo, lo hace sordo, gris, desierto y ciego. El sentir lo que siente está en las manos del otro, mientras lo baña un “oleaje sucio”, psíquica y ética-mente hablando. Es lo que se percibe en el mar de la sensibilidad atrofiada y desértica.

“Rebota la palabra sin nadie que la atrape”. Es una voz que anda de eco en eco, de rebote en rebote. Es la palabra sin sujeto y sin otro. Es una voz que está de más, pegando siempre contra las piedras, y sorda, solipsista, ininteligible, sin mensaje. Es una atomización incoherente de palabras en una acústica sin nadie.

“El cuerpo estorba al alma a fuerza de pedirle/ un insinuarse solo, un gesto vago,/ una idea que fulja de repente/ moviendo la sangre en las arterias”. Debido al sol vacío de la mente, allí no brota una idea, y el cuerpo se dirige al alma a ver si así… pero ni siquiera se trata de un ruego, sino de un querer que es más un estorbo que otra cosa. Un querer que la sangre vuelva de nuevo a las arterias, que el sistema recobre el movimiento. Pero “El cerebro cuaja hielo entre sus pliegues y en el rostro se ahonda una galaxia de tristeza mineral. Rostro clavado”… Qué fuerte todo esto, caramba, como algo que culmina en el vasto y duro mundo de un adentro imposible.

En lugar del sistema solar o el sistema circulatorio, lo que aparece acá es el reemplazo de ellos por la instalación de “una galaxia de tristeza mineral. Rostro clavado”. Una tristeza de piedra donde se clava el rostro, ¿como Jesús clavado en el madero? Una tristeza que no es un sentimiento pasajero sino toda una galaxia donde el cerebro se convierte en una cava en la que no se encuentran ideas sino pedazos de hielo.

Finaliza diciendo: “Afuera el entusiasmo bate alas/ contra el cristal esmerilado./ Pero el adentro es neutro y me respiran/ la vigilia parada, el resto de la espera”.

Apenas subrayo: “(…) el adentro es neutro y me respiran/ la vigilia parada, el resto de la espera”. Y escucho acá la respiración de aquel a quien lo están respirando, esa respiración que no la hace la primera persona del singular, sino la que surge por la vía del “me respiran”, y quien hace la acción es justamente la vigilia que tiene respiraderos que lo desplazan, lo siguen, lo mantienen perseguido con eso que de vida le queda en la agonía.

Cito una reflexión de Rojas Guardia que enriquece los complejos temas de la nada y el vacío desde la escritura ensayística, en el contexto musical del jazz (se encuentra en el libro Principio de incertidumbre…):

“En cierto tipo de jazz me ha sido dado encontrar un clima psíquico donde el alma se sitúa, al ritmo sincopado de la queja del saxo, del juguete minucioso del piano, de la dulce estridencia de la trompeta, en un mapa espiritual que para mí guarda relación con aquel «no saber» místico de San Juan de la Cruz. «No saber» que es incertidumbre desnuda clamando por una energía sin desgaste, por la reconciliación del deseo consigo mismo. Oyendo, por ejemplo, las sonoridades mercuriales de John Coltrane o el clarinete helado de Stan Getz, se respira la atmósfera «metafísica», casi palpable, de un espacio remoto de la mente, un lugar desceñido y ubicuo del cuerpo en el que es posible colmarnos de preguntas inasibles, de una ignorancia sensual, saboreable, para la que no hay respuestas inmediatas, solo acordes que serpentean en el corazón, la piel y la cabeza como movimientos del vacío, como un soplo que desaloja al pensar de todo discurrir, la imaginación de toda figura, al sentir de nada que no sea gozo incierto —pues no sabemos si, al escuchar estamos gozando realmente o presentimos armonías vírgenes más allá del simple gusto.

“Sí, una nada mental se instala entonces en nosotros, despoblándonos, y los sonidos nos despojan, nos quitan piso cognitivo, nos deslastran de la música fácil a la que con tanta velocidad se acostumbra nuestro oído, ya descoyuntados dentro de esa difícil marea de sensaciones, dentro de ese oleaje que barre todo confort y certeza auditivos. Si el sonido es hermano del alma, si el oído es el más espiritual de los sentidos, cierto jazz nos introduce, él también, en la pulpa misma de la inseguridad ontológica, minando nuestras bases sensoriales y volcando a la conciencia, ávida de asideros también estéticos, sobre la perplejidad y la incomodidad paladeada (disfrutada y sufrida) de extremar la atención para seguir las sinuosidades de un discurso musical en el que la incertidumbre se hace cadencia, baile de vísceras, embriaguez lúcida, ritmo sacro. Si hoy me atrevo, con temor y temblor, a colocar a ese discurso sonoro junto a la «noche oscura» de San Juan, es para rendir un personal homenaje al regalo de tantas horas ardiendo en aquel fuego frío, que me ha allegado, como he dicho, a una especie de duda sentimental y sensitiva cuya raíz brota, por su mediación, de los últimos vasos capilares de mi cuerpo”.

POEMA VIII

Amo el sol de la palabra día.

Pero la digo aquí y se evapora

el poder matutino del vocablo,

su saliva auroral, recién gustada.

La aridez cuenta conmigo las vocales

y un áspero reptar de consonantes

sube al paladar sin deleitarlo.

Alguien apagó la dulce hoguera

donde los leños crudos del lenguaje

crepitaban fragantes en la boca,

en la unánime página abrasada.

El poema brota ahora sin saberlo,

sin palparse las vísceras ardientes,

tiritando inconsciente de sí mismo,

ajeno al calor de paladearse.

Entresuenan las letras su delirio

vacuo y sensorial como el de un loco

que necesita hablar pero no puede

sino decir la noche de la mente,

los ruidos de su cuerpo, el movimiento

de la nada polar en la que clama:

la inocencia verbal sobre el abismo.

El poeta amanece constatando que la mañana no le dice lo que al parecer solía: saludarlo con la luz de una bienvenida muy grata. La palabra “día” ahora está vinculada con lo indiferente, y la antigua intensidad del amanecer desaparece al mencionar el significante de lo diurno. No está tampoco “la saliva auroral” o el manantial mínimo del despertar; ahora lo que sí está es la palabra día como una cáscara de ausencia. La ausencia de aquella energía que con el día solía venir y en la actualidad no existe.

Lo primero es que palpa un cambio en la contemplación gustativa, paladeante, en la “saliva auroral” como primer contacto que tampoco le viene. Palpa, eso sí, y afirma lo siguiente en esta epopeya de la desposesión: “La aridez cuenta conmigo las vocales/ y un áspero reptar de consonantes/ sube al paladar sin deleitarlo”.

Es un mundo seco, árido, desértico el que lo acompaña y en el que se ha convertido. Un orbe de letras resecas, sin alma y sin cuerpo; un residuo xerofítico es lo que le queda de sí, a diferencia de la seductora exuberancia tropical de otros días. La sequía es aquí falta de vida, falta que se siente a sus anchas en la boca agrietada donde vocales y consonantes se suceden bajo la prevalencia de lo áspero. La aridez es la única que lo acompaña en pleno paladar para contemplar y contar con él la petrificación en serie de los vocablos.

Luego leemos: “Alguien apagó la dulce hoguera/ donde los leños crudos del lenguaje/ crepitaban fragantes en la boca,/ en la unánime página abrasada”. Y estamos entonces en el tiempo de la nostalgia. Crepita en el recuerdo la potencia feliz de una fragancia, de un estilo olfativo de encanto al escribir que ya no existe, ni esa “página abrasada” que evoca en el cenit de su realización absoluta, total, “unánime”. Y parece que de aquel orgasmo del decir, lo que sobrevive es una gran sequía recordándole una sustancia erótica que se fue, que se extinguió, que no encuentra en ningún lado.

Dice luego, para destacar la pobreza sensorial en que se encuentra: “El poema brota ahora sin saberlo,/ sin palparse las vísceras ardientes,/ tiritando inconsciente de sí mismo,/ ajeno al calor de paladearse”. Es como una mecánica sin sabor, sin saber, sin gusto, sin sustancia, sin inteligencia, sin conciencia, sin verdadera atención ni espíritu. Esta creación no es más que un remedo entre secas letras eclipsadas.

Escribe a continuación: “Entresuenan las letras su delirio/ vacuo y sensorial como el de un loco/ que necesita hablar pero no puede/ sino decir la noche de la mente/ los ruidos de su cuerpo”. Delirio, locura y vacuidad están dándose la mano, la mano del lenguaje con la que tentativamente siente que no puede escribir su poema y quiere hablar, pero tampoco lo logra. Solo resta acercarse a decir “la noche de la mente/ los ruidos de su cuerpo”. Pareciera escribir que no hay materia para armar con la nada oscura de su mente, con la vacuidad que desgasta lo que piensa, lo que toca, lo que quiere. Apenas le quedan los ruidos desordenados de un cuerpo sordo y ciego, como quien pierde las ganas en un terreno donde percibe que lo imposible es el rey y es el que manda.

El poeta escribe de inmediato “(…) el movimiento/de la nada polar en la que clama:/ la inocencia verbal sobre el abismo”. Impacta la imagen de esa nada helada que lo acogota y lo vacía; una imagen hipersólida que antecede la entrada al frágil clamor que es el gesto de inocencia con el que aspira a decir su poema, su deseo, sobre la inmensidad del abismo en que jadea.

De acuerdo a esto, en el hilo que vamos trazando a través de la lectura del libro, aquí la nada y el vacío, aunque andan muy cerca la una del otro, no son lo mismo,

- “la nada polar” es la circunstancia resultante en la que queda envuelto el poeta cuando vive en la tierra baldía de “El sol vacío de la mente”;

- es la nada que expresa de manera cabal la intemperie psíquica y el desamparo a la hora de ponerle letra a lo que siente y piensa (y en el estado más grave del estremecimiento psíquico, ni siquiera se siente ni se piensa).

- Es el vacío donde rebotan dispersos los vocablos del poema imposible, sin eje, inmóvil, sin estructura, sin palabras.

POEMA IX

El yermo, el terreno baldío,

la duna inmóvil, la caverna

donde el eco es inútil, el seno seco,

la roca insensitiva, el horizonte

neto y circular como la sed

de un naufragio en el mar,

la tabla rasa, el cero liso,

el silencio en coma de mi madre,

el verano vertical, el falo erguido

sin la humedad porosa del deseo,

el polvo de los llanos, una campana rota,

la cal inmaculada entre los labios,

un río sin caudal, el esqueleto

pulcro y medular ante los ojos, la flor fósil,

una terca cicatriz, la nuca helada,

el sudor de las imágenes, los versos

diciendo sin nombrar, contando apenas

su metáfora oblicua que no roza

la palabra total, la postergada.

Comienza el texto en recuerdo de un poema que ARG admiraba especialmente, Tierra baldía. La enumeración coloca en primer plano lo que hay cuando la sustancia vital, la energía, la líbido, es succionada de los objetos, de los afectos, de las gentes. Leer lo que hay acá es caminar entre escombros. Una ruina tras otra que no sienten, que no hablan, que no se mueven. Entre ellas hay dunas, senos secos, rocas, naufragios, tablas, ceros. También está el silencio, y está asociado a la agonía de la madre: “el silencio en coma de mi madre”. Además, el verano, el falo, el polvo, la cal, un esqueleto, “la flor fósil”, “una terca cicatriz”, “los versos diciendo sin nombrar”. A estas alturas, “la nada vigilante” es una manera de mostrar también lo que ocurre cuando se pierde el deseo.

Es este un buen lugar para citar unas reflexiones de Armando sobre este libro del que escribimos. Estas ideas las traigo de la inolvidable conversación que sostuvo con la poeta y periodista Blanca Elena Pantin, y de la que cité algo antes (Armando Rojas Guardia: La nada vigilante / Blanca Elena Pantin, 2020. En https://cuartaprosa.com). Dice el poeta:

“En 1990, en Mérida, sufrí, padecí, una crisis psicótica, prácticamente una desarticulación de la conciencia. Quedé, literalmente en el vacío mental. No sólo eso, sino que quedé sin palabras. Para mí era una experiencia nueva: toda la vida me sentí caracterizado por una facilidad verbal que surgía espontáneamente sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de bloqueos. Después de la crisis, aquella elocuencia terminó. Me sobrevino un silencio mineral, una oquedad donde no había figuras, donde el imaginario estaba roto, desgarrado, muerto. Nunca me había ocurrido eso; al contrario: después de cada una de las crisis que padecí surgía de cada una con un renovado impulso verbal y con un deseo de trabajar enormes.

“Aunque no se puede decir que cada uno de mis libros haya sido producto de una crisis, cada uno guarda una relación directa con esas crisis. Como decía Van Gogh, la psicosis puede ser una forma muy dolorosa y desgarrada de la lucidez. Era lo que él sentía en plena alucinación psicótica. Yo viví la nada interior.

“El estado de insensibilidad era tan gigantesco que me costaba, incluso, el lenguaje oral. Una conversación entre amigos para mí era un trabajo arduo. Nunca imaginé que pudiera llegar a esa especie de vacío mental que me deslumbró por dentro. Yo estaba acostumbrado a trabajar mucho, no pasaba día que no escribiera. Con la crisis eso se me hizo imposible. Empezó una sorda batalla por retomar el lenguaje. Un día, por eso le estoy profundamente agradecido, Alberto Márquez me dijo: «Armando, ¿y si intentas escribir esa imposibilidad de escribir, desafiar esa imposibilidad nombrándola, explorándola verbalmente, por qué no intentas hablar desde ahí, desde ese vacío?». Me pregunté a mí mismo si eso sería posible y empecé a escribir. Juan Luis Delmont, el psicoanalista que me estaba viendo, a quien también le estoy muy agradecido, me animó muchísimo a que tratara de seguir el consejo de Alberto. Lo cierto es que empecé a escribir. A partir de ese momento no paré hasta terminar. Escribía todos los días durante horas, horas enteras. La escritura total del libro me tomó cinco meses.

“Para escribir La nada vigilante me limité y ceñí al fondo de la experiencia de una gran dificultad psíquica y del bloqueo mental que vivía y transcribirla de la manera más diáfana posible.

“El libro significó una cura espiritual y una cura psíquica para mí. Poderlo terminar fue el fin de una terapia completamente inesperada. Representó una liberación de tipo psicológico. Siento que tengo otra vez una relación como carnal y erótica con la palabra. Fueron cinco meses de proceso terapéutico solitario que culminó en una expansión de la conciencia y en una recuperación de la capacidad verbal que había perdido”.

POEMA X

La melancolía me distrae

con dibujos imprecisos

que flotan al ras de las pupilas

hasta dejarlas tersas y vidriosas

como dulces cristales empañados.

Me distrae con pulcras melodías

refractarias al oído, pero hermosas

como presiente el sordo la palabra amigo.

Me distrae con torpezas: las de un niño

intentando ser adulto sin poderlo,

asombrado de la edad de la alegría,

de su enorme estatura, de su porte.

Busco el envés de las palabras

para dar con un léxico que extraiga

el sagrado estupor, la expectativa

de mi otear melancólico en la nada.

En ella discierno, pese al frío,

un tibio olor de paz, una intemperie

donde arde en la suela del zapato

la sabia dirección, una orientada

perspicacia ciega. Estoy libre del poder,

del disimulo, de la página social,

de la etiqueta. Yo solo miro distraído

las sombras jugar con las paredes

y un crepúsculo a salvo, indomeñable.

Leemos en el Diccionario de la lengua española lo siguiente: “melancolía. f. Tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada”.

Sentimiento, emoción, estado anímico, la melancolía, como lo dice y lo muestra Armando varias veces aquí, lo distrae, lo recrea de alguna manera, le da taima en eso peor que lo atraviesa. Lo entretiene con “dibujos imprecisos”, “pulcras melodías”, “con torpezas” como la de un niño que quiere ser adulto y no puede, pero siente en su imaginación la alegría “de su enorme estatura, de su porte”.

También en este poema busca el otro lado de las palabras, su envés, “para dar con un léxico que extraiga/ el sagrado estupor, la expectativa/ de mi otear melancólico en la nada”. Es decir, trata de encontrar el otro lado de esa vida opaca, pequeña, menesterosa, impedida, devenida en menos, y dar así con otro léxico, en la misma situación, pero al revés, por el lado por el que debe estar más en contacto con “el sagrado estupor, la expectativa”, que no han dejado de existir, aunque no puedan manejar las palabras como acostumbraban hacerlo. Y desde este envés es que alcanza a decir lo que puede. Pues por el lado de la cara, lo que consigue son abstracciones ahuecadas, secas latas vacías de su repertorio melancólico.

Es decir, otro lado que lo deje más libre y con más vida, pues tiene ese otear melancólico metido como un cristal óptico en su mirada, que a su vez lo deja debilitado al máximo, como enconchado en esa tristeza que lo recubre y lo mantiene apartado en las cuatro paredes de la psique, en el límite de su destrucción.

Y algo le ve de bueno (que coincide con lo que piensa, con lo que quiere) a esa marginalidad de su cuerpo distante y melancólico entre las rejas del rincón en el que vive:

En ella discierno, pese al frío,

un tibio olor de paz, una intemperie

donde arde en la suela del zapato

la sabia dirección, una orientada

perspicacia ciega. Estoy libre del poder,

del disimulo, de la página social,

de la etiqueta. Yo solo miro distraído

las sombras jugar con las paredes

y un crepúsculo a salvo, indomeñable.

Quiero traer a este punto una reflexión sobre la melancolía que está en un libro importante que le gustaba mucho a Armando y creo viene bien tener presente, pues nos abre una aproximación ensayística de primer nivel al tema que nos ocupa en este poema y en todo el poemario de Rojas Guardia. Se trata de Sol negro. Depresión y melancolía, de Julia Kristeva, que publicó Monte Ávila Editores Latinoamericana aquí en Caracas, en 1997 (la edición original en francés es de 1987), con traducción de Mariela Sánchez.

Dice así:

“Escribir sobre la melancolía no tendría sentido, para quienes la melancolía devasta, si lo escrito no proviene de la propia melancolía. Trato de hablarles de un abismo de tristeza, de dolor incomunicable que nos absorbe a veces, y a menudo duraderamente, hasta hacemos perder el gusto por cualquier palabra, cualquier acto, inclusive, el gusto por la vida. Esta desesperanza no es un hastío que me hace capaz de deseo y de creación, negativos cierto, pero existentes. En la depresión, si mi existencia está a punto de dar un vuelco, su sin sentido no es trágico: me parece evidente, deslumbrante, ineluctable.

“¿De dónde viene ese sol negro? ¿De cuál galaxia insensata sus rayos invisibles y pesados me clavan al suelo, a la cama, al mutismo, a la renuncia?

“La herida que acabo de sufrir, un fracaso sentimental o profesional, tal pena o duelo que afectan mis relaciones con el prójimo son a menudo el disparador, fácilmente identificable, de mi desespero. Una traición, una enfermedad fatal, un accidente o hándicap que me arrancan repentinamente de esta categoría que me parecía normal, de gente normal, o los que se abaten con el mismo efecto radical sobre un ser querido, o incluso… ¿qué sé yo…? La lista de desgracias que nos abruma todos los días es infinita Todo esto me proporciona bruscamente otra vida. Una vida insufrible, cargada de penas cotidianas, de tragos amargos, de desconsuelo solitario, a veces abrasador, otras, incoloro y vacío. En suma, una existencia sin vigor, aunque en ocasiones exaltada por el esfuerzo realizado para continuarla, dispuesta a naufragar a cada instante en la muerte. Muerte venganza o muerte redención, será en lo sucesivo el umbral interno de mi agobio, el sentido imposible de esta vida cuyo peso me parece a cada rato insostenible, excepto los momentos en que me movilizo para encarar el desastre. Vivo una muerte viviente, carne cortada, sangrante, cadavérica, ritmo disminuido o suspendido, tiempo borrado o abotagado, reabsorbido en la pena… Ausente del sentido de los otros, ajena, renuente a la dicha ingenua, mi depre me brinda una lucidez suprema, metafísica. En las fronteras de la vida y de la muerte, a veces siento el orgullo de ser testigo del sin sentido del Ser, de revelar lo absurdo de los nexos y los seres”.

POEMA XI

El deseo me vomita, inapetente.

La gana, la real gana, se contenta

con mirar las copas de los árboles,

su vaivén a mediodía, enlentecido,

sus hojas que se mueven como labios

para no decir nada simplemente.

El deseo observa allá, tras la ventana,

líneas, movimientos y colores

pero lo atrae su geométrico retiro

que lo circunda y lo envagina

como a un feto dormido, inescuchado.

El deseo ya no lee los periódicos,

lo enceguecen las calles, lo marginan,

no viaja, no piensa, no contempla

el transcurrir del cosmos, los relojes

que señalan la misma, quieta hora.

El deseo es un cráter, lunar, hondo,

recibiendo la luz que lo aridece

en la entraña llagada de la noche,

la noche corporal, la de las vísceras.

El deseo yace ahí, junto a la lámpara,

despierto bajo el polvo de los astros,

arrojando su sombra en el papel

que lo expulsa silente, inmerecido.

Si en el Poema X la dirección principal era la melancolía, ahora en el XI es el deseo. Y desde el poema anterior estamos también en otro momento del libro, justo a la mitad, pues son veinte estos poemas. Desde el X sentimos un leve y significativo cambio dentro de lo que vimos que aconteció desde el comienzo del libro hasta acá: el recorrido existencial de lo que le pasa al poeta cuando se percibe debilitado, enajenado, sobre todo en la relación con las palabras, por el vacío mental, por el eclipse en lo simbólico. Hasta el poema IX la situación era la descripción de lo que le pasa, siguiendo pistas temáticas como la espera, el poema imposible, la lucidez, la ausencia del poema, y a partir de aquí creo que eso temático se enfatiza. Es un cambio importante, ya que le da lugar, como ha venido siendo hasta ahora en cada uno de los poemas, pero hablo de un acento tal vez distinto, o lo percibo de este modo, pues da la impresión de que comienza como a encaramarse sobre lo que le pasa para preguntarse, lento y con precisión, por esto o aquello en cada poema. No quiero decir que está por encima de lo que le pasa, sino que organiza el material desde sus interrogantes. Aunque también es posible que esté tratando de leer un material, o de clasificarlo, desde una percepción que no tenía antes y que este punto de lo temático en cada poema está presente desde que comenzó a escribir el libro. Lo que no deja de lado tampoco es que hay una especie de curiosidad o algo así que va despertándose de forma novedosa, a la par que una posible confianza para permitirse pensar y escribir en medio de un caos del cual percibimos que comienza a salir.

El asunto es que sobre el deseo apunta:

- “El deseo me vomita, inapetente”. Es un deseo tomado por algo nefasto que lo vuelve en contra de él, y lo deja en la inapetencia, lo deja desarmado ante ESO que no puede combatir (¿cómo combatir sin las palabras?) y le lleva la delantera al estrangularle el deseo, pues ESO quiere todo para sí.

- A diferencia del deseo totalmente sometido, todavía le queda, a quien escribe, el querer que la gana le proporciona, un querer, aunque sea de poca monta, pues se contenta “con mirar las copas de los árboles,/ su vaivén a mediodía, enlentecido,/ sus hojas que se mueven como labios/ para no decir nada simplemente”. Es como una mudez ambiental generalizada, donde lo máximo que se puede hacer es pasivamente constatar cómo el silencio es lo único que se escucha, apenas.

- Dice el poema: “El deseo observa allá, tras la ventana,/ líneas, movimientos y colores/ pero lo atrae su geométrico retiro/ que lo circunda y lo envagina/ como a un feto dormido, inescuchado”. Por un momento se advierte una otredad tras el vidrio de la ventana, pero pronto entra en la seducción de la cueva que lo envuelve en el “retiro”, en el sitio apartado “que lo circunda y lo envagina”. O diría también que lo chupa, que lo devora “como a un feto dormido, inescuchado”. Es el regreso a la caverna donde la involución se cumple hasta las doce en punto del estrago, cuando la entrega es total y el deseo colapsa en un acto de sacrificio.

- Leemos de inmediato las conclusiones: “El deseo ya no lee los periódicos,/ lo enceguecen las calles, lo marginan,/ no viaja, no piensa, no contempla/ el transcurrir del cosmos, los relojes/ que señalan la misma, quieta hora”. Sí, es una relación detallada de la cuneta en que se ha metido o ha perdido su deseo en el infierno eterno de lo mismo.

- Dice el poema: “El deseo es un cráter, lunar, hondo,/ recibiendo la luz que lo aridece/ en la entraña llagada de la noche,/ la noche corporal, la de las vísceras”. Tierra desolada y herida en cuerpo entero, llagada hasta las vísceras. La luz es un desierto; lo árido una sequía sin ventanas. Y el cráter lunar es una inmensidad inabarcable bajo la luz sombría de la catástrofe.

- Por último, “El deseo yace ahí, junto a la lámpara,/ despierto bajo el polvo de los astros,/ arrojando su sombra en el papel/ que lo expulsa silente, inmerecido”. El deseo moribundo bajo la lámpara del poeta, pero que mantiene despierto todavía un poquito del deseo, pero nada. Deja caer su sombra en el papel, oscurece la página que finalmente lo expulsa, y el deseo se va callado sin merecer siquiera una mínima consideración.