El revés de las horas

Sentí un olor a esmalte.

De hecho, la muchacha que abrió la puerta del caserón tenía las uñas como recién pintadas de un rojo chillón.

—Me llamaron —le dije.

—Sí, todos lo esperan —respondió, pareciendo ser el personal de enlace entre los visitantes y los jefes.

Nadie me nombró, ni siquiera la mujer, como si ya me conociera de otro lugar.

Entré. La muchacha cerró la puerta. Me pidió que la acompañara. Bajo un ambiente de ventanas cerradas, se aproximó a una lámpara de luz tenue. Me pidió que apuntara con mis manos hacia el pálido diámetro de luz. Las mostré, dejándolas suspendidas, como si las ofreciera para algún sacrificio a la media luz. Ella se aproximo. Noté que era atractiva. Todo su aliento parecía interpretado por los senos bajo el tejido casi transparente. Recliné mi cabeza.

La muchacha tomó un par de guantes de la mesita debajo de la lámpara. Me pidió que me los pusiera. Eran blancos. Comprobé que se ajustaban a mis manos a la perfección.

«Eso era para que no tocara, ni fuese tocado por cierta inspiración peligrosa» susurró, medio afligida. «Se tomaron algunas precauciones, quizás muchas; sí, pero siempre quedan algunos puntos ciegos». Mis dedos temblaron bajo los guantes blancos. Y, de súbito, la luz se encendió bajo un reflector, de seguro, bajo la dirección de un tipo medio desnudo; el director, sí, un director que parecía más bien un maestro de cabellos despeinado, largos y grises. Y la muchacha que me recibió ya asumía otro rol como la dirección de arte, mientras repasaba detalles en los muebles, su inmenso lustre de mil reflejos. Un joven rubio deslizó la cámara sobre mi perfil, por mi pecho, mi pantalón negro, los zapatos de gamuza, ya todos heridos por los años y más, mucho más, por donde le fuera posible filmar a la cámara Aquel que parecía el director del filme, vino hacia mí con sus manos entrelazadas junto a sus intestinos y los míos, como si quisiera arrancar de seco de mi cuerpo cualquier blasfema expresión que solo podría mitigar para darme ánimo. ¡Vomitar! Pero aún era pronto, medité. Primero necesito descubrir de cualquier forma, quién soy en este filme, por qué esperan de mí tanto impacto y convulsión. Puse mi mano enguantada sobre la estantería, encima de la chimenea. La muchacha que me abrió la puerta había desaparecido. Así que, aparte de mí, solo estaba el que parecía ser el director del filme, y el camarógrafo.

Me ordenaron que abandonara la sala y saliera afuera, al encuentro del resto del caserón, sin ninguna idea preconcebida. Que anduviera apenas. Sería un único plano secuencia en el que me seguirían por todas partes, y aunque cerrara las puertas a mis espaldas, no importaría, puesto que habían dilatado las cerraduras. Que recorriera todas las habitaciones de la mansión, que comiera en la cocina cualquier cosa que encontrara en la nevera, y que después vomitara, si quisiera, en el baño de los empleados, al lado de la lavandería y cualquier cosa por demás. Visitaba realmente cada habitación; iba, entraba en un cuarto vacío, y en otro, y en otro, y así y más. Hasta que me topé de frente con un baño de luz muy clara, ladrillos blancos. Entré… ruido de olas; sobre el piso un salvavidas amarillo con cuello y hocico de jirafa. Lo agarré. Abrí la cortina rosada de plástico. Me senté, distraído, en el borde de la bañera como si descansara al borde de un arroyo. Entonces pensé que la cámara grababa mi nuca. Luego vino la voz del director exigiendo que perdiera consciencia de la cámara. Que me abandonara al fluir de mi ser. «¡Mi ser…eh!». Incluso, critiqué en un murmullo la orden gongórica de aquel que me quería su actor. Y me puse a mirar las aguas espumosas de la bañera. Allí se bañaba una niña en plena ruta hacia la pubertad. Me pidió que le devolviera el salvavidas. Me agaché, que ni en cámara lenta, para tener tiempo de pensar en el devenir de la historia. Pero cuando miré de nuevo a la muchacha para devolvérselo, pensé si la escena no estaría a punto de finalizar. Me levanté y cerré la cortina rosada. Pestañeé un poco dentro del baño, allí, de pie —esbozos de pasos casi ya en retroceso. Mas el director y el camarógrafo parecían tan alineados a mi estar, como decían, tan sedientos de mi devenir, que acabé pensando que mantenerme en el baño no me ofrecía ninguna mejor opción de la que tendría al salir.

No en tanto, el documental de mi ciega actuación dentro de aquel caserón, no sé ya si me interesaba tanto. Además, tener aquellos dos siervos a mi disposición para donde quiera que fuera; pues sí, eso tal vez me daría el impulso necesario para transformarme en imagen. Y era por eso que me más movía por todas las habitaciones, y salía de ellas… Como si en el siguiente punto lograría alcanzar la dimensión de un signo, que por si solo tradujera, lo que aquellos que me seguían, no lograban transmitir sin mí.

Ahora avanzaba con pasos decididos por el claroscuro de los corredores y, como si no les importara la falta de iluminación especial, ni nada, ambos seguían detrás. A veces me golpeaba con los objetos y me hacía tanto daño que tuve que amarrar un pañuelo alrededor de una fea herida sangrante en mi brazo. Hasta ahora, los guantes blancos se habían mantenido inmaculados.

Cuando entré en la cocina vi un grabado lleno de nubes en tono durazno. Consternado, sin saber el motivo, hice el gesto de colocarlas fuera de cuadro. Me senté, exhausto, en el banco del mobiliario reservado para los desayunos. Con las manos sobre la mesa, vi que la cámara enfocaba mis guantes blancos, como si esa imagen sirviera de preámbulo para un brusco giro. Sentí escalofríos. Por vez primera me planté frente a la cámara en un enfrentamiento que bordeaba el ridículo… Pensé en la expresión que debía tener. Me di cuenta de que estaba a punto de arruinarme, y de llevarme todo al demonio. Así que mi mejor idea fue retirar rápidamente la mirada de la cámara, apartarme de cualquier conciencia de la escena. Y así lo hice. Salí de la cocina, listo para una nueva estación

Casi corrí por el corredor. Tropecé. Me llevé un golpe. Pegué la cabeza contra el marco de una puerta que daba a un aposento oscuro. A pesar de cómo pudiera caracterizarlo; bien como cuarto o escritorio, sala de televisión, o simple cuarto de lectura… ¡Yo qué sé! Ahora necesitaba limpiar la sangre de mi frente. Tener mucho cuidado de reforzarme en el momento preciso y avanzar siempre sin dirección, mientras la cámara me seguía, muy concentrada, por aquel caserón que, hasta allí, era bueno decirlo, parecía vacío.

Me sentí atontado. Vi que uno de los guantes se había manchado con la sangre que corría, tímida, de mi frente. Escuché la voz del director pidiéndome que me los quitara. Lo hice, arrojándolos al piso como si me librara un poco de mí mismo. Entré en el recinto oscurecido. A medida que me adentraba todo se oscurecía más… Llegó un punto en el que rugí, arrancando por primera vez de mí un clamor que no habría conseguido adivinar en toda mi vida. Por primera vez en esa misteriosa ruta por aquella casa, con seguridad aislada, daba una contribución sonora al filme. Dejaba extravasar mi voz de lobo, sí, mucho antes de que tuviera condiciones de comprender la saña de aquel torbellino que corría por mi garganta. Pero en la filmación no había aparatos de sonido. ¿O existían de forma oculta?

Entré hasta el fondo del recinto; más, un poco más aún. El espacio parecía infinito. Allí adentro no necesitaría guardar interdicciones. Esa intensa atmósfera de súbita libertad me hacía arder en llamas. Me detuve. Vislumbré apenas el movimiento de un cuerpo. Y así fue, de hecho. Me arrodillé en la oscuridad. Lo toqué. Juraría que a partir de ese primer contacto el cuerpo despertaría. Lo que no me dejaba margen de dudas era que esa criatura no evidenciara ninguna reacción contraria a mi contacto, ni a los que vinieron después. Fui abriendo sus botones. Retirando pieza por pieza, excavando con mis dedos debajo del suéter. Ahora pasaba mi mano de arriba abajo, sin encontrar ya ningún otro tejido que no fuera la piel. Me levanté también y me desnudé. Me acosté sobre su cuerpo. Una luz penumbrosa apenas surgía. Su cuerpo me acogía. Ambos fuimos tomados por una fiebre, hasta llegar, ya menos ruidosos, a un muelle que no previera… La luz ahora, madura. La luz venía de una persona que no había visto hasta ahora. Venía de ella, si, y cada vez con mayor intensidad. Ambos nos miramos entonces sudorosos, desnudos, acostados encima de una mesa. En ese instante la luz se hizo casi feérica. Yo abrazaba aquel cuerpo de una proximidad espantosa, como si quisiera evitar mirarlo y al mismo tiempo, ocultarlo de los demás.

El director, que tan poco interfería, vino en esta ocasión drástico y ordenó: «Sepárense un poco para que ambos puedan mirarse mutuamente». Como soldados al fin de la batalla, aunque todavía vislumbrados de promesas.

Sí, entonces quedamos, presumiblemente, a la distancia ideal. Debajo de mí, toda perlada en gotas de sudor, mi hija médica sonreía… pero como si no me reconociera así de cerca.

Del libro La maquina de ser

Traducción Wilfredo Machado

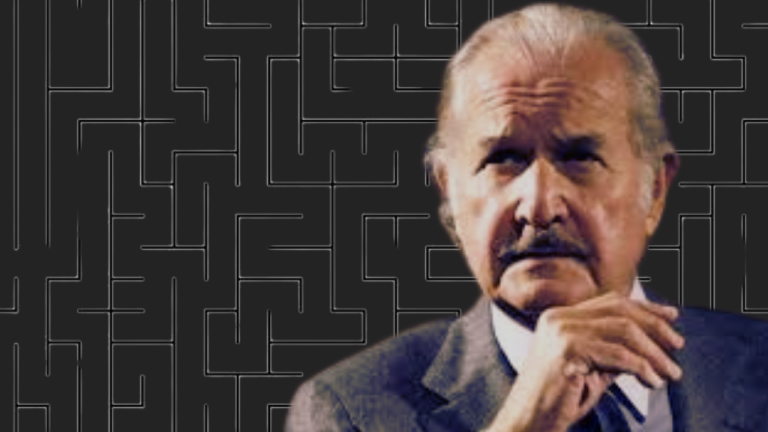

João Gilberto Noll (1946–2017) nació en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ha publicado más de una docena de libros entre los que destacan El ciego y la bailarina (1980), La furia del cuerpo (1983), Bandoleros (1985), Hotel Atlántico (1989), La máquina de ser (2006) y Mínimos comunes múltiplos. Ha recibido innumerables premios, incluyendo el Premio Ficción de la Academia Brasileña de la Lengua. También ha ganado el Premio Jabutí en cinco oportunidades.

La universalidad presente en la obra de João Gilberto Knoll, la innegable influencia que sus textos ejercen sobre la casi totalidad de autores brasileños de la última generación, el respeto de la crítica literaria y la óptima repercusión que sus libros han tenido en el público lector, son elementos que consolidan su manera de abordar los encantos y las tragedias existenciales a las que estamos sometidos a diario. Textos rodeados de una atmósfera turbia, extraña, casi en descomposición. Este primer cuento de La máquina de ser está bañado por ese territorio que nos obliga a reconocer que la soledad, a veces, inventa la presencia del otro.